音楽ボランティア講座

>お問い合わせはこちらから

介護施設などで音楽活動をする際の選曲や進め方などの勉強会を、毎月1回ワークショップ形式で開催しています。

現在音楽ボランティア活動をしている方やこれから活動を始めたい方だけでなく、音楽レクリエーションを体験したい方も大歓迎です。趣味をいかして、音楽ボランティア活動をしてみませんか?

※さいたま市のシルバーポイント(いきいきボランティアポイント)制度については、こちらをご覧ください。

講師は、日本音楽療法学会認定音楽療法士の藤井文香氏です。三島高校から出発した音楽療法士への道

第76回 音楽ボランティア講座を開催しました!

NHKの放送100年の今、特別番組が多数放送されています。その中から昭和38年の第14回紅白歌合戦を取り上げて、後期高齢者が青春期の頃の曲を様々な視点からお話ししました。

参加者のこの1か月間の活動報告もお互い勉強になります。

お問い合わせはこちらから♪

第73回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、1月にお勧めの曲を紹介しました。唱歌「一月一日」と都はるみの「北の宿から」です。行事や歌詞中の言葉から、高齢者に質問を投げかけて、個々の記憶を辿るのも楽しいですね。

今日はクリスマスイブなので、最後に「ハッピイクリスマス」をセッションして終わりました。

今年一年ありがとうございました。

ではまた、良いお年をお迎えください。

お問い合わせはこちらから♪

第72回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、「私バカよね~♪」で始まる細川たかしの「心のこり」と古賀政男の「影を慕いて」について解説しました。

毎回講座の最初に、参加者から音楽ボランティア活動の報告をお聞きできるのが楽しみです。

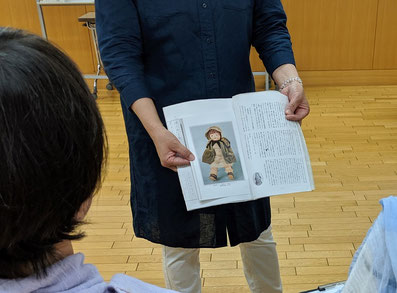

また、参加者のお一人が「本当は戦争の歌だった童謡の謎」(祥伝社出版、合田道人著)の本を紹介してくださいました。お互いに情報交換ができるのも嬉しいですね。

お問い合わせはこちらから♪

第70回 音楽ボランティア講座を開催しました!

第70回「音楽ボランティア講座」を開催しました。

今回は、7月28日に出演した「わくわく浦和区フェスティバル」の感想をそれぞれが発表しました。出演者自らがノリノリで楽しんでいるのが観客にも伝わって、会場にいた皆さんも楽しんでくださっているようでした。まさに共感ですね!

それから、秋の曲として、「月がとっても青いから」や「赤とんぼ」について解説しました。

「月がとっても青いから遠回りして帰ったことがある人?」とか

「桑の実を食べたことがある人?」と質問すると、いろいろな反応が返ってきて会話が膨らみそうですね。

軽度認知症高齢者との会話の納め方にもコツがあるようですよ。

この講座で詳しく解説しています。

気になったら是非ご参加くださいね。

今回はオカリナのグループでボランティア活動をしていらっしゃる方が、新しく参加してくださいました。

全国に音楽ボランティアの輪が広がると嬉しいですね。

お問い合わせはこちらから♪

第65回 音楽ボランティア講座を開催しました!

令和6年度最初の「音楽ボランティア講座」を開催しました。

2017年10月から毎月1回開催しているこの講座も今回で65回目になります。コロナ禍を乗り越えこれまで続けられたのも、講師の藤井文香先生や参加して下さった皆さまのお蔭です。心より感謝申し上げます。

さて、ご報告が遅れましたが、

第56回から58回は、「わくわく浦和区フェスティバル」で演奏する子ども向けの曲「さんぽ」「にじ」「やってみよう」などを考察しました。

第59回は、「高齢者と映画」をテーマに「寅さん」ゆかりの曲を取り上げました。

第60回から62回は、「高齢者にとって青春期の音楽とは」をテーマに、自身の青春期を振り返り、その効果を考察しました。

第63回と64回は、春の歌から「仰げば尊し」と「蛍の光」を取り上げました。

子どもの頃卒業式で歌ったこの曲は、高齢になってもそらで歌える2曲です。

2曲セットで使うといいですね。若い頃を思い出して、朗々と歌いあげてくださるでしょう。

そして、今回第65回は「ビートルズ」を取り上げました。1966年の武道館コンサートを覚えている方も80代になっていらっしゃるかもしれませんね。若い頃を思い出すきっかけになると思います。

また、今回はハーモニカでボランティア活動をしていらっしゃる方が、長野県からリモートで参加してくださいました。全国に音楽ボランティアの輪が広がると嬉しいです。

お問い合わせはこちらから♪

第55回 音楽ボランティア講座を開催しました!

毎月1回開催している音楽ボランティア講座、

第52回から54回は「リクエストについて考える」をテーマに様々な立場から考察しました。

そして今回は、8月20日開催予定の「わくわく浦和区フェスティバル」で演奏する曲について、深堀りしました。

第50回 音楽ボランティア講座を開催しました!

久しぶりに講座のご報告をします。

2017年から始めたこの講座も今回でちょうど50回目になりました。

音楽活動も、しばらくコロナで休止していましたが、最近ようやく再開できるようになりました。障がい者福祉事業所でのイベント出演、シニア向け歌声サロン、介護施設など、それぞれの活動報告を聞かせて頂けるのも嬉しいです。

祝!ギタートリオも発足しました!

第41回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今月は、春に向けて「蘇州夜曲」「支那の夜」などを取り上げました。

「柳がすすり泣く」「港の灯り、紫の夜」「花を浮かべて、流れる水の」など大人な雰囲気の歌詞と、中国の風景が思い浮かぶような独特なメロディーを、オカリナの旋律にギター2本が加わって、素敵な演奏になりました。

第40回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は2月20日に開催された「わくわく浦和区フェスティバル」を振り返りました。

こんな状況でも音楽活動ができるか不安でしたが、音楽が人々にとって励みになるものだと実感しました。

第39回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「コロナの冬に」です。

冬は「雪やこんこ~♪」や「スキー」などの寒くなるような歌を唄った後には、「いい湯だな」や「遠くに行きたい」などの心が温まる曲を歌うといいですね。「コロナが収まったら、みなさんは、どこの温泉に行きたいですか?」などと質問してみるのもいいですね。

写真は、2月20日に開催予定の「わくわく浦和区フェスティバル」の練習をしている様子です。

第38回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは、前回からの続きでオリンピックの音楽を考えるです。1964年の東京五輪から坂本九が歌った「幸せなら手をたたこう」が広がりました。作詞の木村利人の思いをご紹介しました。

第37回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「東京オリンピック・パラリンピックを振り返って」です。10月は、体育の日にちなんでオリンピックを振り返る機会があると思います。例えば、「一番金メダルを多く取った国はどこでしょう?」というクイズを出して、アメリカ合衆国の国歌「星条旗」をヒントとして演奏するのもいいでしょう。二位は中国、三位は日本で、「君が代」を全員が口づさんでくれることと思います。

写真は、ギター、オカリナ、ピアニカ、タンバリン、シンセサイザーなどの楽器を持ち寄って、セッションしている様子です。練習なしのぶっつけ本番!とっても楽しかったです。

第36回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「高齢者への理解を深める」です。

前半は、コロナ禍の中でも高齢者施設でボランティア活動を続けている方から、「音楽活動の最後の曲を毎回同じ曲にして、参加者の間を歩きながら演奏している」など、活動の様子を聞かせてもらいました。

最後の曲を毎回同じにすることによって、それが合図となり、各自の部屋に戻る時間だという認識が定着すると良いですね。また、参加者の近くに寄り添いながら演奏できるのも、楽器の種類によりますが、後ろの方に座っていたにも喜ばれることでしょう。漢字クイズの紹介もありました。

このように、ボランティア活動について、ちょっとした疑問やネタを皆で話し合うことによって、お互いに参考になることが沢山ありますね。

後半は、老年期の人格特性について、円熟型・依存型・防衛型・憤慨型・自責型の5つに分類して紹介しました。

ZOOMでのリモート参加も可能ですので、遠方の方もお気軽にご参加頂けると嬉しいです。

第35回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「東京オリンピック!パラリンピック!」です。

「東京五輪音頭」の2020バージョンを取り上げました。また「世界の国からこんにちは」では、2つのグループに分かれて、「こんにちは」「こんにちは」と交互に声をかけ合うように歌う楽しみ方をご紹介しました。介護施設のレクリエーション担当の方にも参考にして頂けると嬉しいです。

ZOOMでのリモート参加も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

第34回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「新型コロナ感染症と口腔ケア」です。

持病のある人が新型コロナウイルスに感染すると重症化すると言われていますが、歯周病がある人も重症化するリスクが高くなるという論文が発表されたそうです。うがい、歯磨きなどの口腔ケアはもちろんのこと、歌うことも唾液の分泌を促し口腔機能の低下を防ぐのに役立つのではないでしょうか。

今回は、終末期における音楽の役割についても、貴重な体験談を聞かせて頂きました。

ZOOMでのリモート参加も可能です。お気軽にお問い合わせください。

第33回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回のテーマは「日本で開催された五輪と音楽」です。「東京五輪音頭」は、声を出して歌わなくても、曲に合わせて手や膝を叩くことで、軽い運動になりますね。「柔」では、「美空ひばりさんが柔を歌うとき、どんな服装をしていましたか?」と質問して、記憶をたどってみるのもいいですね。

介護施設での音楽活動の参考にして頂けたら嬉しいです。ぜひ、遠方の方のZOOMでのご参加もお待ちしています。

第32回 音楽ボランティア講座を開催しました!

緊急事態宣言が解除されたので、今回は久しぶりに対面で講座を開催しました。

今回のテーマは「花の歌」です。「花」「みかんの花咲く丘」「アンコ椿は恋の花」など、春から初夏にかけて使える曲をご紹介しました。

今回は、リアルで参加できない方のためにZOOMで中継をし、喜んで頂くことができました。

次回は、4月22日(木)10:00~12:00の予定です。介護施設での音楽活動の参考にして頂けたら嬉しいです。ぜひ、遠方の方のZOOMでのご参加もお待ちしています。

第31回 音楽ボランティア講座をZOOMで開催しました!

緊急事態宣言が延期されたので、今回は初めてのオンライン講座になりました。ZOOMは初めてという方には事前に個別の接続練習をして、講師は帰省中のご実家からの講義です。マスクを外してお会いできるのは久しぶりで、画面越しでも嬉しいものですね。

今回のテーマは「これからの後期高齢者に向けた音楽を考える」です。団塊世代が青春時代を過ごした1960年代後半から1970年代前半のフォークソングを取り上げました。「バラが咲いた」「あの素晴らしい愛をもう一度」「神田川」「なごり雪」「『いちご白書』をもう一度」、歌詞から時代の流れを感じることができますね。

第29回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、コロナ禍の中、飛沫を防ぐために「なるべく歌わない音楽活動」の例として「曲名クイズ」をご紹介しました。懐メロなどの流行歌を5曲演奏して、曲名を当ててもらうゲームです。ピアノの演奏を聞いているうちに、頭の中に歌詞が流れてきて、その曲が流行ったときの思い出が蘇ってきます。曲名を思い出せるとスッキリして気持ちよく、素晴らしい脳トレになりますね。

この写真でご紹介しているのは、埼玉県八潮市南川崎の普門寺で、作曲家古関裕而の直筆の譜面と手紙が見つかったという新聞記事です。古関氏は、普門寺の先々代住職と交流があり、八潮市内の小学校2校、中学校2校、高校1校の校歌を作曲しています。

介護施設で音楽活動をするときに、その地域に古くから歌い継がれいる校歌の歌詞を提示して、思い出して歌ってもらうのも良いかもしれませんね。

第28回 音楽ボランティア講座を開催しました!

コロナウイルス感染予防のため、換気が出来る部屋に場所を移して、ソーシャルディスタンスをとりながら、全員がマスクを着用して実施しました。

まずは、8か月ぶりの再会を喜び合い、お互いの近況報告をしました。

そして、今回は、NHKの連続テレビ小説「エール」でお馴染みの作曲家「古関裕而」の曲をご紹介しました。

新しき朝の光の さしそむる荒野にひびけ 長崎の鐘

長崎の鐘とは、廃墟となった浦上天主堂の煉瓦の中から掘り出された鐘のことで、長崎医科大学の永井隆博士が自身の被爆体験をもとに記した随筆「長崎の鐘」をきっかけにこの曲ができたそうです。ちょうど、今朝の「エール」で放送されていた場面でしたので、とても印象が深まりました。毎朝「エール」を見るのが楽しみです。曲の成り立ちを知ることも、大切なことですね。

その他、「高原列車は行く」「栄冠は君に輝く」をご紹介しました。まだまだご紹介したい曲がたくさんありそうです。

第27回 音楽ボランティア講座を開催しました!

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、全員マスクを着用し、座席を離しています。

今回は、3月のプログラムをご紹介しました。

今年は暖冬の影響で桜の開花が早くなりそうです。そこで、季節の曲は「花咲じじい」。紙芝居を見せながら歌詞を説明すると、視覚的刺激も加わって自然に歌い出せそうですね。

それと、卒業にちなんで「高校三年生」。「御三家ってご存じですか?」と聞くと、顔がほころんで答えが返ってきます。ホワイトボードに名前を書いて、「この中で誰が一番好きですか?」「○○が好きな人~?」と挙手を促すと、一所懸命思い出しながら手を上げてくださいますよ。

「北国の春」「いい日旅立ち」も、この季節にピッタリですね。

第26回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、2月のバレンタインデーに向けてデュエットソングをご紹介しました。

「二人は若い」を歌った後に、「ご主人のことを、あなたと呼びますか?」とたずねると、意外と「あなた」とは呼ばず、「お父さん」とか、名前で呼ぶことが多いようですね。

石原裕次郎の「銀座の恋の物語」、吉永小百合の「寒い朝」など、映画にもなっているものはプロマイド写真などをお見せすると話しが膨らみますよ。「別れても好きな人」の歌詞には、渋谷、原宿、赤坂、高輪、乃木坂、一ツ木通りなどの地名が出てきます。東京や銀座から、流行りの場所がかわったのですね。

第25回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、年末年始に向けたプログラムをご紹介しました。

昔は、元旦には晴れ着を着て登校し、校長先生のお話しを聞き、必ず「一月一日」を合唱したそうです。また、戦前までは、奉安殿を開け「教育勅語」を奉読したそうです。80代以上の高齢者の中には、「教育勅語」を暗唱していて、大きな声で言える方もいるそうですよ。

ちなみに、明治神宮では「携帯用教育勅語」が無料で頂けるそうです。初詣に行ったときに、頂いてきて、介護施設で読んでみてはいかがでしょうか。

「小学生のとき、元旦に学校に行きましたか?」と聞くと、「紅白饅頭をもらって帰った。」とか「私はみかん。」などと、食べ物をもらった思い出が蘇って来るそうです。面白いですね。

第24回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は11月のプラグラム用に、「月」「荒城の月」「月がとっても青いから」「王将」の4曲をご紹介しました。

この写真は、大分県竹田市にある岡城跡でもらった入場券の巻物です。「荒城の月」を作曲した瀧廉太郎は、多感な青年時代を竹田で過ごし、岡城で遊んだ印象がとても強かったそうです。

作詞の土井晩翠の故郷である仙台の青葉城や、会津の若松城などと並んで、岡城も「荒城の月」のモデルとされています。

介護施設で、「荒城の月」の曲紹介をしながら、城址の案内図の巻物を出すと、「へ~!」と目を丸くして巻物を見てくださいます。好奇心を刺激されるのでしょうね。どこかに観光に行ったときには、「これは高齢者にお見せすると、ウケるだろうな。」と思うものを、大事にとっておくといいですね。

第23回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は10月のプログラム用に、秋の曲とその使い方をご紹介しました。

「夕日(ぎんぎんぎらぎら夕日が沈む~♪)」では、ぎんぎんぎらぎらのところで、両手をあげて星がきらきらと光っているように手首を回しながら歌いました。歌詞に合わせると、無理なく手首の運動ができますね。

「夕焼け小焼け」では、「山のお寺鐘が鳴る~♪」の後でお寺の鐘をつくように、ハンドベルを「カ~ン!」と一発鳴らします。

このとき使うハンドベルは、ソ・シ・レの3音です。和音が綺麗に響くように、配布する音を事前に準備しておくのがコツです。ハンドベルを交代しながら、繰り返し行うといいですね。

第22回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は8月のプログラム用に、夏の曲とその使い方をご紹介しました。

「ドンとなった花火だ。きれいだな~♪」という歌詞でお馴染みの「花火」では、歌いながら太鼓を持って、参加者の間を順番に回ります。何も言わなくても、太鼓を目の前に差し出されると、つい手を出して叩きたくなりますね。思いっきり叩いて、大きな音が鳴ると、自然に笑顔がこぼれます。

「月が出た出た~月が出た~♪」の「炭坑節」でも、太鼓の音を加えると更に臨場感が増します。浴衣を着て踊るのもいいですね。椅子に座って見ている方も、ついつられて手が動きだします。ぜひ試してみてくださいね。

第21回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は7月のプログラム用に、海に因んだ曲をご紹介しました。

「うみ」では、「どこの国へ行ってみたいですか?」とおたずねしてから、「行ってみたいな~♪」の歌にのせて「○○へ~♪」と答えて頂きます。最初は戸惑っていた方も、だんだんと要領がわかってきて、自分の行きたい国を歌いながら答えられるようになります。

後で何かの機会に、「△△さんは、○○に行きたいのですね。どうしてですか?」と理由を聞いてみると、その方のことを知るきっかけにもなります。

「別れのブルース」でも、「窓を開けると、何がみえますか?」と、同じように問いかけて、歌って答えて頂くと、意外な答えが返ってくるかもしれませんね。

第20回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は6月のプログラムをご紹介しました。

6月と言えば、ジューンブライド!「雨ふりお月さん」「潮来花嫁さん」「瀬戸の花嫁」などがよく知られていますね。歌詞を読むと、お嫁に行った時の情景が浮んでくるようです。

「何に乗ってお嫁にいきましたか?」とお尋ねすると、もしかしたら「馬」や「船」で行った方がいるかもしれませんね。「ハイヤー」とか「歩いて」など様々な答えが返って来て、想い出話しに花が咲くことでしょう。

フォークソングの「花嫁」も、「帰れない何があっても」という歌詞から、いろいろな心情が想像できますね。胸がきゅんとしそうです。

第18回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、4月のプログラムです。

まず最初に自己紹介も兼ねて、それぞれの活動の報告をしました。実際の活動での出来事を聞かせて頂き、それをどう受けとめて次へ活かすか、お互いに勉強になりました。

春の代表曲「朧月夜」は、高野辰之が生まれ育った北信濃の春の風景を歌っているそうです。高野辰之作詞、岡野貞一作曲の唱歌には、この他に「故郷」「春が来た」「春の小川」「紅葉」などがあリますね。

平成のヒット曲を振り返り、「川の流れのように」や「千の風になって」などの取り上げ方を紹介しました。

第16回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、2月に介護施設で音楽ボランティア活動をするときの曲を紹介しました。

まずは、春日八郎の「赤いランプの終列車」。

男女が別れるシーンの歌ですね。そんなときの歌を、みなさんならどんな曲を思い浮かべますか?

「なごり雪」や「津軽海峡冬景色」などは、いかがでしょう。

「お富さん」は、今までいろいろとあったことを水に流す歌ですね。詩の内容のわりには、明るい感じの曲で、手拍子や打楽器を使って歌うのがお勧めです。

第15回 音楽ボランティア講座を開催しました!

冬の唱歌の代表曲「冬景色」。歌詞が少し難しいようですが、歌ってみると日本の冬の情景が肌で感じられるような曲です。1番は朝の水辺の風景、2番は昼の田園風景、3番は夕方の里の風景が目に浮かぶようですね。

また、新年の祝い唄で「黒田節」。打楽器を持つと、不思議とリズムに乗って音が出せるのです。

「雪の降る町を」では、オカリナ、歌、打楽器の3つのグループに分かれて即興演奏してみると、「雪の降る町を、ワワワワァ~♪」のワワワワァ~のところで、自然にポーズが決まって、笑顔がこぼれる楽しい演奏になりました。

第14回 音楽ボランティア講座を開催しました!

冬の唱歌と言えば「たき火」を真っ先に思い出します。

今回は、「あたろうか?」「あたろうよ♪」の部分を、オカリナの方に交互に演奏して頂きました。片方が問いかけて、もう片方がそれに答えるような感じです。通して歌うときとは一味違った雰囲気になりました。

そして、年末と言えば「レコード大賞」と「紅白歌合戦」。

都はるみの「好きになった人」は、打楽器を使って歌いました。

きちんと拍に合ってなくても大丈夫!自由に鳴らすのが、楽しいのですね。手拍子でも良いのですが、楽器を持つと自然に身体が動くようです。認知症や身体の片方に麻痺がある方にも、脳の活性化につながるそうです。

第13回 音楽ボランティア講座を開催しました!

秋と言えば、食欲の秋!

今回は、歌詞の中に飲み物が出てくる歌を取り上げました。

第12回 音楽ボランティア講座を開催しました!

秋と言えば、スポーツの秋!今回は、「ラジオ体操の歌」をご紹介しました。ラジオ体操の曲が流れると、皆さん自然に身体が動きます。椅子に座ったままでも、上半身を動かすと、リフレッシュできて気持ちが良いと思います。

介護度が高い方の施設では、テンポを少し落として、動きを見ながらゆっくり演奏します。ラジオ体操のCDでは、速くて動作がついていけなくなりますね。相手に合わせて、速度を調節できる!これが、生演奏のメリットです。

あなたにとって、秋は「何の秋」でしょうか?

それをテーマに、選曲してみてはいかがでしょう。

第11回 音楽ボランティア講座を開催しました!

9月といえば「敬老の日」ですね。

秋の曲「故郷の空」の歌詞の2番の最後にある「兄弟」は「はらから」と読みます。「同じお母さんのお腹から生まれ出てきた子だから」と、歌う前に解説すると「なるほど~」と納得してくださいます。

「月の沙漠」は、ロマンティックでみなさんがお好きな曲です。作詞の加藤まさを所縁の地、千葉県の御宿に「月の沙漠記念館」があります。写真は、白いスカーフを頭から巻いて王子様とお姫様に扮したところです。とってもお似合いですね。高齢者施設でも、歌いながらどなたかに巻いてあげると喜ばれると思いますよ。

第10回 音楽ボランティア講座を開催しました!

夏と言えば「海」ですね。

オーシャンドラムを使って、波の音を出してみました。傾き加減で大きい波や静かな波が作れます。人それぞれ、波の音が違って面白いですね。お菓子の箱の中に小豆を入れて傾けても波の音ができますよ。ぜひ試してみてくださいね。

そして、8月の終戦記念日に寄せて「長崎の鐘」を取り上げました。「同期の桜」「戦友」など戦争に関する曲をリクエストされることもありますが、嫌がる方もいますので配慮が必要ですね。

第9回 音楽ボランティア講座を開催しました!

7月といえば、七夕さまですね。

「たなばたさま」の曲は、だれもがみんな知っています。

歌詞を見せる前に、

「7月7日は何の日ですか?」

と問いかけることから始めましょう。

答えが返ってきたら、

「そうですね。七夕の日です。」と言いながら、

歌詞を貼ります。

歌詞を読みながら、

「お星さまきらきら金銀砂子とは、天の川のことですね。」

「1年に1回だけ7月7日に、天の川を挟んで逢えるのは、誰と誰でしょう?」とか、

「短冊には、どんなお願いを書きますか?」と尋ねます。

「五色の短冊の五色は何色でしょうか?」と尋ねてもいいですね。

短い歌詞ですが、たくさんのキーワードが含まれています。

いろいろと問いかけてみると、思いがけない答えが返ってくることもありますよ。ぜひお試しくださいね。

この他に、星つながりで「星影のワルツ」なども取り上げました。

あなたなら、どんな曲を選びますか?

第8回 音楽ボランティア講座を開催しました!

6月といえば、ジューンブライドですね。

「瀬戸の花嫁」は、高齢者が歌いやすいように、キーを下げて伴奏するといいですね。

「ここに幸あり」「世界は二人のために」「いい日旅立ち」「てんとう虫のサンバ」「君といつまでも」など、他にも、素敵なウエディングソングはたくさんあります。

あなたなら、どの曲を使いますか?

第7回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今回は、5月中に介護施設などへ行ってボランティア活動をするときにお勧めの曲のご紹介をしました。

「茶摘み」

「みかんの花咲く丘」

「とんがり帽子」

「ハナミズキ」

どれも季節感があって、いい曲ですね。

ぜひ、取り上げてみてくださいね。

第6回 音楽ボランティア講座を開催しました!

「花さかじじい」のお話しを皆さんよくご存じだと思いますが、登場人物を全員言えますか?

1.

うらの畑で ぽちがなく

正直じいさん ほったれば

大判小判が ざくざくざくざく

2.

いじわるじいさん ぽちかりて

うらの畑を ほったれば

瓦やせとかけ がらがらがらがら

3.

正直じいさん うすほって

それでもちを ついたれば

またぞろ小判が ざくざくざくざく

4.

いじわるじいさん うすかりて

それでもちを ついたれば

またぞろせとかけ がらがらがらがら

5.

正直じいさん 灰まけば

花は咲いた 枯れ枝に

ほうびはたくさん お倉にいっぱい

6.

いじわるじいさん 灰まけば

殿さまの目に それがいり

とうとうろうやに つながれました

いかがでしたか?

歌詞をよく見て最後まで歌うと、お話しの内容がよくわかりますね。

ぜひ試してみてくださいね。

第5回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今月は、デイサービスで3月に実施するプログラムから3曲をご紹介しました。

1曲目、季節の曲は「うれしいひなまつり」。

ひな壇飾りを上から順にクイズ形式で問いかけます。全部答えられるでしょうか。

2曲目、卒業シーズンに向けて「仰げば尊し」。

この曲の歌詞は、少し難しいようですが美しい日本語ですね。明治時代初期に、アメリカの教育楽曲集の中の”Song for the close of school" がもとになっているそうです。

そして3曲目、早春の馴染みの歌は「北国の春」。

「届いたおふくろの小さな包みの中には、何が入っていたでしょう?」とたずねます。ぜひ、みなさんもデイサービスなどでボランティア活動をするときに、こうして会話してみてくださいね。 思いがけない答えがかえってきて楽しいですよ。

第4回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今月は、2月のプログラムを体験しました。

季節の曲は「スキー」

関東から北にある介護施設で「スキーをしたことがありますか?」とたずねると、多くの方が手を挙げてくださいます。

「昔は、竹の板で滑ったよ。」なんて話しも、聞かせてもらえますよ。

平昌オリンピックにむけて、冬季五輪を回想してみましょう。

1972年開催、札幌五輪の「虹と雪のバラード」の歌詞をじっくり眺めると、「?」マークがついていたり、サッポロがカタカナだったり、面白いですね。

1968年開催、グルノーブル五輪の「白い恋人たち」は、なんとなく身体を左右にゆすりながら聴いていただくのもいいですし、「ラララ」で歌ってもらってもいいですよ。

第3回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今月は、1月のプログラムを体験しました。

「お正月」(もういくつ寝ると~)と「一月一日」(年の初めの~)。

昔は、1月1日に晴れ着を着て登校していたのですね。紅白饅頭をもらって帰ったそうです。そんな思い出話しが聞けるといいですね。

ボランティア活動を行う高齢者施設での対象年齢を考えると、60歳代の方がいる場合は、「神田川」などのフォークソングも選曲にいれると良いでしょう。

洗面器に石鹸を入れて、カタカタ鳴らしながら銭湯に通った時代を、懐かしく語ってくださるかもしれませんね。

真冬の1曲「津軽海峡冬景色」では、日本地図を使って旅を想像してもらいます。手作りの「かもめ」をゆらゆらと飛ばして、

イメージを膨らませるなど、工夫すると楽しいですね。

第2回 音楽ボランティア講座を開催しました!

今月は、「どんぐりころろ」「星の界」「北の宿から」「舟唄」をご紹介しました。

高齢者にとってのクリスマについてや、クリスマスソングを扱うときの心構えなどを、多くの高齢者と接した経験からご紹介しました。

年末といえば、「レコード大賞」と「紅白歌合戦」!

難しそうな曲だと敬遠しがちですが、意外とみなさん歌えますよ! ぜひ、歌ってみてくださいね。

第1回 音楽ボランティア養成講座を開催しました!

今月は、「もみじ」「月」など、秋におすすめの曲について、歌詞から回想を促し、参加者の発言を引き出すコツをご紹介しました。

また、「影を慕いて」の作詞作曲をした古賀政男の人生のについても解説しました。歌う前に知っておくのと、知らないのとでは、気持ちが違ってきますね。

>>>お問い合わせはこちらから