音読健康倶楽部

声を出すことは、心身の健康にとても良いといわれています。あなたのまちの介護予防教室でも、ぜひ音読健康法を試してみませんか? お気軽にこちらからお問合せください。

音読健康倶楽部(与野)

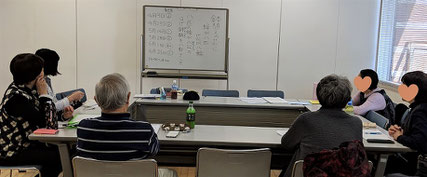

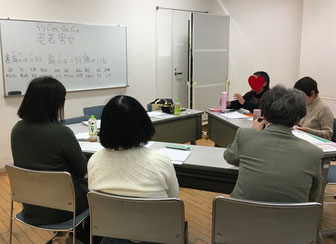

コロナ禍の中、世の中は少しずつ戻りつつあります。合唱やカラオケなど声を出す活動は敬遠されがちですが、飛沫を防ぐ対策をして音読健康倶楽部を再開することになりました。以前は輪になって座っていたのですが、教室のように全員が前を向き、一つの机に1人ずつソーシャルディスタンスをとっています。

やっぱり、声を出すって楽しいですね!

わくわく浦和区フェスティバルに出演しました!

わくわく浦和区フェスティバルに参加しました!

演目は、中勘助作「銀の匙」から抜粋です。

「秋の朗読茶会」の後、練習時間が短くて大変でしたが、なんとか読み終えることができました。

噛みかみでも、読み間違えてもいいのです。ちょっとした緊張感と達成感を味わいながら、ひとつの作品を通して、みなさんと素敵な時間を共有できたことに感謝しています。未熟な朗読を聞いてくださり、本当にありがとうございました。

音読健康倶楽部(与野)

「秋の朗読茶会」も何とか無事終わり、次は、2月の「わくわく浦和区フェスティバル」に向けて練習です。

今日は、基礎練習もバッチリ!

言葉あそびでは、「ゆ」のつく言葉がたくさん飛び出して、こんな俳句が出来ました。

ゆらゆらと 揺れる夕焼け 遊覧船 湯船につかり 飲む雪見酒

箱根の芦ノ湖の風景が思い浮かぶようですね。

音読健康倶楽部(与野)

デイサービスを訪問して、ボランティア公演をしました。

まずは、いつもしている呼吸法とストレッチ体操を皆さんと一緒にしてから、斎藤隆介作「八郎」の群読を聞いて頂きました。

後半は、参加型の音楽活動です。皆さんにハンドベルをお配りして、「とんぼのめがね」を歌いながら演奏して頂きました。

最後は、音読健康倶楽部のメンバーによるオカリナやハーモニカの伴奏で、「ふるさと」「夕焼け小焼け」などを歌いました。

楽しんでいただけたようで嬉しいです。

音読健康倶楽部(与野)

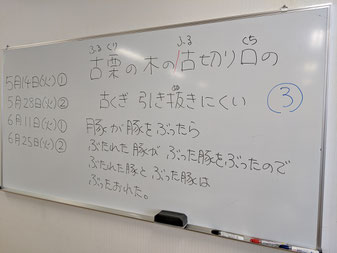

今日の発声練習は、マ行「まみむめも」とパ行「ぱぴぷぺぽ」です。どちらも、唇を閉じてから発声する音です。口輪筋を鍛えて食べこぼしを防ぎ、ほうれい線が消えてお顔が若返る!一挙両得ですね。

滑舌練習は、「み」がつく「右目右耳、右耳右目」、「右耳にミニニキビ」などです。言葉あそび作りも「み」が付く言葉。「みが三つ」なんて、「み」がたくさん入っている言葉が飛び出しました。

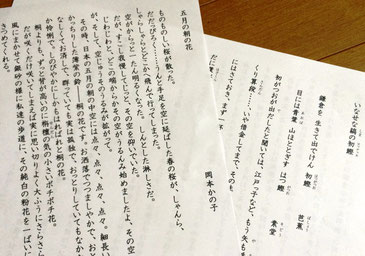

音読は、斎藤隆介作「八郎」の絵本です。方言に少し慣れてきたようなので、今回は役に分かれて読んでみました。

もう一つの音読作品は、中勘助作「銀の匙」。十二の「阿波の鳴門のお鶴がもってる曲物の柄杓」がどんなものだか調べるのも楽しみです。

音読健康倶楽部(与野)

今日の滑舌練習は、「鉢植えの花に蜂が八匹、花が八輪」と「八匹の蜂が八公のはげ鉢額(ばちびたい)を八針さした」です。

それから、「は」のつく言葉で川柳を作り、「は」で手をたたくゲームをしました。

斎藤隆介作・滝平次郎画の絵本「花さき山」「八郎」「三コ」「モチモチの木」などを紹介して、方言の朗読に挑戦しました。

音読健康倶楽部(与野)

今日の早口言葉は「老若男女(ろうにゃくなんにょ)」と

「裏庭には二羽、庭には二羽、鶏がいる」です。

「に」を発声するときに、口角を左右に広げるのがコツです。

今日の滑舌練習は「に」の付く言葉遊びです。

語呂合わせですが、

「人参と 煮込み用肉 にんにく料理」

「蟹とウニ にこにこになる 人気グラタン」

「に」のときに、手を打ちながら読みます。

思わず力が入って、掌が真っ赤になってしまいます。

音読健康倶楽部(与野)

10月30日に「秋の朗読立礼濃茶会」が無事終了したので、またまた通常の活動に戻りました。

新しい方も加わって、ストレッチ体操と呼吸法、発声練習から始めます。

滑舌練習は「と」の付く言葉遊びです。

そして今回から、宮沢賢治の「どんぐりと山猫」を音読します。

セリフ部分を、役になりきって読むと楽しいですね。

たかが童話、されど・・・

音読健康倶楽部(与野)

先週「春の朗読立礼茶会」が無事終了したので、また通常の練習に戻りました。

まずは、基本の呼吸法と発声練習、そして活舌練習です。今日は、「新式写真撮影会」です。簡単なので、その前に「新春」を付けて「新春新式写真撮影会」にしました。それと「新設診療室視察」ですが、「親切診療室視察」にしてみました。

「サ行」は、人によっては難しいですね。「シ」は、口角をしっかりと横に引っ張りあげるのがコツです。

あせらず、ゆっくり、すこしずつ。

音読健康倶楽部(与野)

コミュニティセンターの多目的ルームで、7名が輪になって、声を出して読む「音読」の練習をしました。

最初にストレッチ体操と呼吸法、発声練習をした後、簡単な文章から順に声を出して読んでいきます。

今日のテキストは、2017年7月1日(土)放送のNHK番組「ブラタモリ」で紹介されていた「大宮公園」です。

本当に、大宮はかつて軽井沢や箱根に匹敵する「リゾート」だったのでしょうか?

田山花袋の「東京近郊一日の行楽」から「大宮公園」は、

国立国会図書館デジタルライブラリーで、52コマ(p85)から。

もしかしたら、答えが見つかるかもしれませんよ。